80年代の洋楽ロックシーンを引っ張った中心バンドの一つヴァン・ヘイレンの歌で英語を学ぼう!の回です。

お題にする歌は「ジャンプ」。

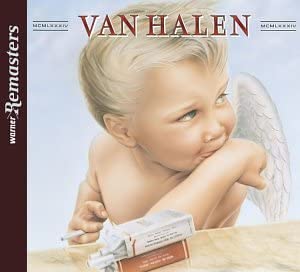

1984年にリリースされたバンドの6枚目のアルバム「1984」からのシングルカットです。

当時、洋楽にハマり始めた小学生の自分が見た初期のMTVのミュージックビデオがこの「ジャンプ」になります。

全身タイツに身を包んだおっさんがステージ上を所せましと「ジャンプ」する映像をみて「なんかすごいなこの人」と感心した記憶がありますね(ハイキックがカッコよかった)

そんなヴァンヘイレンの「ジャンプ」はバンド史上の最大のヒットソングになって、ビルボードヒットチャートで一位を獲得しています。

そんな「ジャンプ」の歌詞は実は英語の勉強にすごくなるんですよ。

覚えておくべきフレーズがいくつもあって、分解していくとけっこう「使えるな」という表現が学べると言いますか。

ということでですね、今回はそんな「ジャンプ」の英語歌詞の中から「学べる」フレーズを紹介していきたいと思いますよ。

Check!!ロック&バイク|ファッション

Check!!ムービー&メンズ|ファッション

*本サイトの記事内に広告が含まれる場合があります

ヴァン・ヘイレン「ジャンプ」の歌詞の全体の意味

まずは全体の意味をざざっとみていきましょう(意訳してます)

【全体訳】

人生色々あるよな

大変なのはよく分るよ、俺も経験してきたよ

でも本物を入れるためには我慢しなきゃいけないこともあるぜ

色んなことして追い詰められたりしたけど

それでもこうやって生きてるぜ?

だからさ

飛びこんじまえよ

ジャンプするんだ

前に進みたけりゃジャンプのみだよ

そうすりゃ、世界が違って見えるぜ?

この歌の背景は、ボーカルのデイブ・リー・ロスが当時テレビで見た「飛び降り事件」にインスピレーションを受けて作られたといいます。

飛び降りようとした男性は結局は未遂に終わったようですが、デイブはそのニュースを見て「これだ!」と閃いて「人生を前に進ませるためには”ジャンプ”あるのみだよ!」と歌詞に綴ったということでしょうね。

飛び降りと人生とはまた違った意味があると思いますが(笑)、まあ「何かを変えるためにはアクションを起こさないといけない」というのは真理であるので、デイブのジャンプは言い得て妙ですね。

ヴァン・ヘイレン「ジャンプ」の英語歌詞から学ぼう

では続いて英語歌詞のチェックに移ります。

全文ではなく、あくまで「学べる」と感じた箇所に限りますのでご留意あれ。

ではいってみましょう!

nothin' gets me down

「何ものも俺を落ち込ませないぜ」

が直訳になります。

前文に「I get up」(俺は起きる)が置かれているので「起きてから一日、何も恐れる物なんてないぜ」というニュアンスになりますね。

分解してみると、

Nothing=~しない

get me down=俺を落ち込ませる

となります。

文の頭に「Nothing」(~しない)という否定を持ってくるときの黄金パターンは「誰だって俺を~させないぜ」的な宣言風になるので、相手を挑発する時に使うと有効ですね。

You got it tough

直訳すると「君はそれをタフにする」です。

ただこの表現は決まり文句として使われるので「大変な目に合う」が正解です。

I've seen the toughest around

中学英語の文法が実地に学べる表現ですね。

ポイントは I've seenです。

分解すると、

I have seen (俺は見てきた)

the toughest(最も大変なものを)

around(身の回りで)

となります。

have seenで「現在に至るまでずっと見てきた」という現在完了形の文法表現になりますね。

the toughestは「the + ~est」で「最大級の」を意味する比較級というやつ。

ここでは「最も大変なこと」ですね。

全訳すると「俺も色々と大変なものを見てきたよ」という感じになりますね。

You got to roll with the punches

2つに分けることができます。

You got to(君は~しなければいけない)

roll with the punches(耐え忍ぶ)

簡単ですね。

got toはhave toと同じ意味です。

getとhaveは兄弟のような表現で、どちらも「持つ、得る」という意味をもっています。

ニュアンス的には「getはくだけた表現」「haveは上品な表現」と区別すれば良いでしょうか。

roll with the punches(耐え忍ぶ)は熟語なので、そのまま覚えれば問題ないですね。

全体の意味は「君は我慢しなけりゃならないよ」。

get to what's real

これも2つに分けることができますね。

get to(~に至る)

what's real(何が本物か)

getは「~に至る」の意味ももっていて、toは「~に」というニュアンスです。

なのでget toは「~に至る」になります。

その先にあるのが「what's real(what is real)」で「本当のこと」。

全体の意味としては「本物を手に入れる」になります。

can't you see me standing here?

これは3つに分けられますね。

can't you see (君は見えるかい?)

me(僕が)

standing here(ここで立っている)

meの次に「is」が省略されていて「今、ここで立っている」という現在進行形を意味します。

canは「~できる」の意味で、can’t はその反対ですね。

全体の意味は「君は僕がここに立っているのが見える?」になります。

I got my back against the record machine

熟語「back against the wall」(追い詰められている、窮地に陥っている)の変化形です。

この熟語を使う時に「have」を前に置くこともあるので、haveのくだけたバージョンのgotと代わりに置いた感じですね。

the wall(壁)の部分を「the record machine(レコ―ド機材)」に置き換えて言葉遊びをしているニュアンスが伝わってきます。

訳してみると「俺はレコード機材に追い詰められてるんだよ」となります(ミュージシャンとして多忙な日々に追われて大変な日々さ、というニュアンスですね)

I ain't the worst that you've seen

これは簡単でありつつ、英会話で非常によく使われる文型ですね。

分解してみると、

I ain't'(am not) the worst→俺は最悪じゃないよ

that→~という

you've(you have) seen→君が今まで見てきた中で

「the worst」は「the ~est」(最上級)の表現です。

ここでは「the worst=最悪」になります。

続く「that」は前の文を説明するための「つなぎ(接続詞)」の表現。

ここでは「それがどんな最悪なのか」を次の文章で説明しています。

you have seenはお馴染みの「have~過去分詞」の「今まで~してきた」の現在完了形ですね。

全体の意味は「君からみて俺は最悪の部類じゃないだろう?」となります。

can't you see what I mean?

「can't」(~できるかい?)を使った「相手に聞き返す」表現です。

分解してみると、

Can't you see(君は分かるかい?)

what I mean(俺の言ってる意味が)

seeは本来は「見る」という表現ですが、understand(理解する)というニュアンスももっています。

なのでここでは「Can't you see(君は分かる?)」ということ。

何が分かるかというと、

What(~ということ)I mean(俺が言ってる意味)

ですね。

全体の訳は「俺の言ってる意味が分かるかい?」となります。

Might as well jump

「might as well」という表現がポイントの部分です。

学校の英語では「~かもしれない」と習いましたが、ネイティブが使う時には「~したほうがいい」「どちらかというと、そうした方がいい」「せっかくなら、どうせなら~したほうがいい」的なニュアンスになります。

では何を「~したほうがいいよ」というのかというと、ここでくるのが「jumo(ジャンプ)」なんですね。

ここのjampは文字通りの「ジャンプ」。

「飛び込む」です。

訳してみると「飛び込むといいよ」になります。

まとめ

最後の「ジャンプするといいよ」は、それまでの「人生いろいろあって我慢しきゃないけないこともある」を「飛びこんじまったら前に進むこともあるぜ」と締めくくってる歌詞になりますね。

悩むより慣れろ

案ずるより産むが易し

ということ。

まさに人生ですよね。

英語の決まり文句で言うなら、

Action speaks louder than words(言葉より行動が大事)

というところでしょうか。

デイブリーロスのステージ上のジャンプはそんな深い意味があったんだと、今さらながら改めて知って「ヴァンヘイレンすげー!」となった単純な私めでございました(笑)

スタイルまとめ